【共富大謊】中共治下農民的百年悲歌

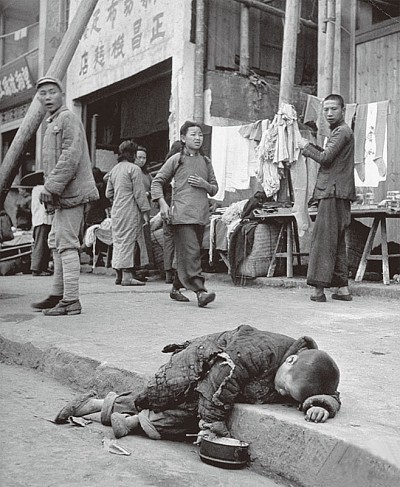

中國共產黨靠農民起義起家,然而當中共奪取政權後,農民淪為中華大地上的賤民、農奴。(Frederic J. Brown/AFP)

中國共產黨靠農民起義起家,然而當中共奪取政權後,在一次次政治運動中,農民被鬥、被殺,財富與權利被掠奪。在中國經濟成長的近30年來,他們又淪為城市裡被壓榨的對象。而今「共富2.0」又將隆重登場,他們能否終結黨的棋子與犧牲品的角色輪迴?

文:蔡大雅

篡政前 (1921~1949)

恐怖組織利用農民顛覆合法政權

在俄共指示下成立的中國共產黨,初期由於發展緩慢,只要錢少做事,讓獨資援助中共的俄共極不滿意。1922年蘇俄下令中共加入國民黨,以附體吸血的方式壯大自己並伺機奪權。

當時的中國面臨著內憂外患,在「攘外必先安內」的主張下,國民政府自1926年出兵北伐,希望結束軍閥割據,以統一的中國來對抗侵華野心日益明顯的鄰國。此時自認羽翼已成的中共便要趁機奪取政權,在各地煽動工人罷工、農民造反、發動了多次武裝暴動,並攻擊北伐的國民革命軍,造成了社會的極度動盪,到處瀰漫著紅色恐怖的氣氛。

其中有毛澤東領導的湖南農民暴動,宣稱一切權力歸於農會,肆意「打人抄家」乃至「殺光燒光」,此外例如將「牛鬼蛇神」走資派剃陰陽頭、帶高帽、遊街示眾、酷刑毒打乃至折磨至死等等,這些在文革中令人不寒而慄的暴虐手段,其實都起源於此時的農民暴動。對此,毛毫不避諱地說:「每個農村都必須造成一個短時期的恐怖現象,非如此決不能鎮壓農村反革命派的活動,決不能打倒紳權。」

毛澤東把1927在湖南發生的秋收暴動,描繪成了一次由他親自領導的農民起義。(網絡圖片)

1927年,盤踞東北的軍閥張作霖從蘇俄使館中查獲了中共通俄叛國的證據,舉國譁然。國民政府宣布「剿匪」,國民黨也展開清黨行動。

被圍剿的中共四處流竄,繼續在南昌、長沙等地發動武裝暴動,皆以失敗告終,後來到井岡山落腳,建立以農村為據點的武裝極端組織。中共每到一處,除了以燒殺等恐怖手段控制該地、建立各式各樣的黨組織外,最重要的任務就是「籌款」和「擴軍」。

國民政府「剿匪」期間,被圍剿的中共四處流竄,後來到井岡山落腳。圖為2012年9月21日,穿著紅軍士兵服裝的遊客遊歷井岡山中共革命根據地舊址。(Peter Parks/AFP)

所謂的「籌款」,說白了就是「擄人勒贖」。不管是鄉紳富商或地主大戶,也無論其平時做人是好是壞,只要被共軍抓到的都叫做「土豪」,拿錢來贖就放人,否則就撕票。

當時中共曾發布一份長達兩萬多字、名為《籌款須知》的文件,是一套完整的從調查套問、臥底監視、綁架用刑、勒索額度、說項協商、交贖到分贓的專業操作指南。中共先以偽善的面目出現在鄉村,在噓寒問暖的掩蓋下探聽村內有錢人家的詳細資料,再煽動仇富情緒、挑起階級對立、鼓勵底層的工農和地痞流氓幫助中共進行監視、告密、臥底、通風報信等工作。

成功綁票後,中共為順利獲得預訂的贖金數額,可能對肉票捆綁監禁、斷指毒打、酷刑折磨,甚至殺一儆百。取得贖金後,中共會論功行賞,除了分點小零頭給為虎作倀的鄉民,還會籠絡收買受害方派來協商的代表,使其樂意在往後的綁架行動中繼續和中共配合。

這種土匪式的綁架要贖,卻被冠冕堂皇的稱為「土地革命」,打著「耕者有其田」的口號,蠱惑貧下階級和流氓無產者跟著中共去「打土豪、分田地」,表面上是為了實現公平正義,實際上是利用工農百姓去為中共掠奪地主富人的資產。農村的財富被中共搜刮一空,留給村民的是崩潰的農村經濟和瓦解的社會關係,傳統農村中相互依存的和諧生活遭到嚴重破壞,「土地革命」革了農村的命。

龔楚(1901~1995)是中共早期的要員,曾發動和參與多次武裝暴動,他被懸賞緝捕的金額與毛澤東、朱德同價——活捉兩萬大洋、擊斃一萬、報信5000。龔楚曾為自己的革命理想出生入死、左腳殘廢,卻在中共西竄陝北之際,於1935年隻身逃離共軍。他在後來的回憶錄中道出當時脫共的心路歷程:

中共早期的要員龔楚,在親眼目睹中共的血腥殘暴後萌生去意。(資料圖片)

「我參加革命的志願是希望能創造一個幸福美好的社會,在當時社會存在的各種不合理的現象,更支援了我的思想繼續發展。可是,在這幾年的鬥爭過程中,使我印象最深的是:土地革命時期,農民向地主豪紳的激烈清算和地主豪紳伺機向農民的慘酷報復,在循環不已的鬥爭中,既違背了人道主義的精神,也沒有增進社會人類的幸福,反而使生產萎縮,農村經濟破產,人民固有的生活方式破壞了,新的生活根本沒有建立起來,人與人之間彼此猜疑,彼此防範,除了聽從中共的命令之外,簡直變成了一個奴隸社會。人性毀滅了,人道毀滅了,人格也毀滅了,自由平等,更談不到,這樣的革命手段,難道是我所應追求的理想嗎?」

像龔楚這種抱著理想和希望加入中共,在親眼目睹中共的血腥殘暴後萌生去意的人,或許不在少數。

中共對內的殘酷血洗,以及國軍持續的剿匪行動,都是導致共軍兵員經常不足的原因,因此「擴軍」就成為中共的另一項重要任務。「擴軍」說好聽一點是「拉壯丁」,更坦白的說,是連小孩、老弱都會被共軍抓走。中共為了補充兵源,展開一波波的擴軍行動,下令在期限內達成規定的數額,派出多個突擊隊到其占領區的各鄉鎮去抓人,抓到人後須集中押送,以「保證路上不逃亡」。

在中共對農村的嚴厲控制與逼迫下,幾乎每戶都有青壯人口被迫參軍,不想被抓的農民甚至以自殺或自殘的方式來避過此災。如果抓到的壯丁數量不夠,就連老人小孩一併抓走,「小孩老弱不合格的到其他機關工作,如伙夫、事務員、交通員等」。

除了被強抓的,還有迫於無奈,隨共軍而去的農民,有的是因為村莊被中共燒毀,無家可歸,只好先跟著共軍,走一步算一步;有的是曾受中共所騙,跟著去「打土豪、分田地」,雙手沾滿了無辜者的鮮血,生怕被報復,有家歸不得,只能跟著上梁山。

隨著國軍的不斷圍剿,中共逐漸喪失其農村根據地,最後不得不再度流竄,直到抵達陝北,因緣際會下才躲過滅頂之災。這是一段極不光彩的兵敗逃亡史,卻在中共的篡改與美化下,搖身一變成為「北上抗日」的長征神話。中共即使逃亡,仍不忘沿途燒殺擄掠。在1993年出版的《中國左禍》中,描述了中共的所經之處:「一座座村莊,燒成廢墟,百里無雞鳴,一片片焦土,啼號不絕,蒼生痛哭,群群百姓,無家可歸,骨肉流離散。」這些令人髮指、無異於強盜土匪的行為,使中共被當時的全國上下公認為「共匪」,用現代的詞彙來說,就是「恐怖分子」。

抗戰結束後,國軍傷亡慘重,幾近彈盡援絕。中共卻養足了精神,拿著蘇俄從投降的日軍那裡繳械來的精良武器,發動內戰,最終成功奪取政權。數十年後,歷史的真相逐漸浮現,世人才明白當初國軍為何節節潰敗,最主要的原因是敵軍採取非人的手段進攻所致。

在上世紀80年代,歷史學家辛灝年曾聽到一個濟南軍區的老軍官講述孟良崮戰役的經過:在孟良崮山坡上,中共發動第一次衝鋒時,國軍發現衝上來的是一群老頭老太,他們都是中共認定的「地主富農反革命」。國軍不忍心拿機關槍去掃射這些手無寸鐵的老人,打一下就停了。第二次衝上來的是一群孩子,是中共口中的「地主富農子女」,國軍還是不能射擊。第三次衝上來的是一片片白被單,國軍正要扣下扳機時,白被單一掀,底下都是全身赤裸的青年女子,是「地主富農」的女兒媳婦們。國軍把槍一扔,不打了,都是中國人呀!

歷史學家辛灝年(圖)曾聽到一個濟南軍區的老軍官講述孟良崮戰役的經過,中共運用逼迫老弱婦孺上戰場的「人海戰術」,令國軍不忍射擊。(大紀元)

諸如此類的「人海戰術」中共並非只在此一戰役中使用,在國軍和共軍的記載中都曾多次出現。中共不惜犧牲中國人的性命,一路踩著人民的鮮血登上執政的寶座,並且為求坐穩坐久,會毫不遲疑的繼續將其治下人民送上獻祭臺。

土地改革 (1950~1952)

先讓一部分農民淪為賤民

中共篡政後僅三個月,就開始在全國進行「土地改革」。雖然名為土地改革,實際上涉及的不僅是地主富農的土地,除了要搶奪包括土地在內的所有財產,也要摧殘或消滅他們的肉體、侮辱貶低他們的人格,甚至連子女都要受到株連。

中共篡政後僅三個月,就開始在全國進行「土地改革」。圖為1950年,一人向群眾宣讀《中華人民共和國土地改革法》。(公有領域)

在尚未完全控制中國的1948年時,毛澤東就定下了要揪鬥的人數指標,為農民總人口的10%,後來雖然降為3%,但富農不在此限。以當年三億農民參加土改來算,約有1000至3000萬人被劃分為階級敵人,其中不少人是普通農民,只因為對中共的政策有意見,就成為「壞分子」。

被扣上「地、富、反、壞」帽子的人,地位宛如以前的印度賤民,默默做著最粗重的活,有危險的工作首先派他們去做,被任意打罵也不敢吭聲,被打死打殘更無處申冤。貧下中農不滿中共的做法時,他們就被誣陷為煽風點火的幕後黑手,例如一些貧農分了一個地主的地,若有人抱怨中共分的不公,這個地主可能就要倒楣了,被搶走土地後還要背負莫須有的罪名,下場是死是殘,就看心情。

據馮客教授(Frank Dikotter)《毛澤東的大饑荒》記載,約有二、三百萬人僅因小過失就被折磨致死或草草處決,被控不努力勞動的人,會被吊起來毒打或綁起來扔進河裡;就連發生一點瑣事,都可能挨打致殘,或被迫吃屎。

1950年1月1日,一個中國農民吃一碗米飯。(Frederic Lewis/Archive Photos/Getty Images)

中共為了達到全面控制農村的目的,在農村製造分裂與對立,利用一群人鬥倒另一群人。從1950至1952年,在短短二年內,全國的地主階級被消滅,原本維持農村秩序的力量如鄉紳大戶等也一併消失,中共的黨組織完全掌控農村。被利用的貧下中農為其分到的土地財產歡欣雀躍,幻想著即將的好日子,卻沒料到,報應來得如此之快。

在土改中被批鬥的地主被強迫下跪。(網絡圖片)

農業生產合作社 (1953~1958)

再將全部農民變成農奴

1953年韓戰結束,中共損失慘重、無功而返。為了彌補參戰導致的物資匱乏,並發展軍工業以為下次戰爭做準備,中共在農村推行「統購統銷」的戰時經濟體制,卻藉口要保護小農,避免因富農和高利貸(這些不是已經被消滅了嗎?)剝削而再度失去土地,號召農民拿土地和農作設備入股農業生產合作社(後簡稱「合作社」),如此就將土改時分給農民的土地變相收回,名義上是集體所有,實質上是中共所有。

農民在合作社的農田裡耕作,必須固定上下班,外出要請假,走訪親友不准留下吃飯。農地的收穫不按投入資本的比例分配,也不按付出的努力分配,而是按照出工的人頭分配,用現代的話來說,就是「有去打卡就有得吃」。如此當然有人只出席不工作、有人點名後偷溜去掙錢,以致於「農地裡竟有四成沒有苗」,共產下集體怠工的勢頭自此蓬勃展現。

農民的收入全靠田裡的收成,且只能在歲末結完帳後才能分到穀子,而這些穀子不能隨意買賣,也不能留下一部分自用,必須全部上繳,農民只能吃中共發還的返銷糧。此外,農民繳穀所得的錢必須存在合作社裡,要用錢還得社長批准。自此以後,中國農民失去對土地和生產工具的控制權、失去對耕種的自主權,也失去了自由意志,淪為任人宰割的農奴。

「大躍進」和大饑荒 (1958~1961)

人類歷史上最大饑荒

中共高徵糧的做法,立刻導致多個省分在1953年冬天出現嚴重的饑荒,但局部地區的饑荒災情並沒有讓中共改變政策。1958年,在美蘇對峙的冷戰氛圍下,毛澤東認為第三次世界大戰會在10年內爆發,此時加速發展,就可以在軍事上和經濟上超英趕美,然後解放全人類,因此中共立刻發動工農業生產「大躍進」運動。

中共又合併農村原來的合作社,改為人民公社,其大小約等於一個鄉,在組織上則具有治安、稅收、軍管等功能,是一個類似集中營或監獄性質的集體農場。在這裡,農民徹底失去人身自由和所有的財產、家庭被拆散、男女分營居住;所有人都在公共食堂吃飯、到農田參加集體勞動。

婦女參加「人民公社」勞動。(網絡圖片)

在一句「人有多大膽、地有多大產」的鼓動下,各種異想天開的農耕方式紛紛出籠,例如密植、少種高產多收等等,瞎搞的結果當然導致糧產大減,於是就用吹牛造假、虛報數字來補救。糧產大躍進式的翻倍暴增,從原本每畝平均正常產出三四百斤,一路攀升到畝產千斤、畝產萬斤,最高的紀錄是畝產12萬斤。各地豐收的捷報一波比一波精采,舉國歡騰,陷入失去理智的狂熱。

農民相信糧食萬分充足,有的人民公社還舉辦「吃飯比賽」,於是眾人都敞開肚皮大吃大喝。比賽辦了一二次就停了,因為存糧在短時間內就被吃光了。根據1958年的歷史資料顯示,一些農村地區在三個月或更短的時間內,就消耗了在正常情況下可以供應六個月的糧食存量。

禍不單行的是,上報的糧產數據雖然嚴重脫離現實,卻被中共假戲真做,成為調升徵糧標準的依據,在原本已經高定額的徵糧上,再疊加上不合常理的超高額度。而農村的實際情況卻是,莊稼因為胡搞一通而歉收減產,如何交出那些從來都不存在的份額?

但毛不相信,認為是農民把糧食藏了起來,指示「先下手為強、後下手遭殃」。於是中共又發動一場所謂的「反瞞產」運動,用捆綁吊打、批鬥甚至當場打死的殘暴手段,逼農民交出「瞞產私分」的糧食。當時從縣級黨官一級一級的打下來,「很多基層幹部和(農民)社員,就是在反瞞產運動被打死的。」一位大饑荒的倖存者回憶,「這個殘酷性,不亞於土改鬥地主」。

在合作社時期,中共定下的高徵糧就已經造成多個省分出現嚴重饑荒,如今的漫天要價加上暴力徵討,如何不造成更大範圍的災難?一場人類歷史上最大最慘烈的饑荒,就這樣在一個風調雨順的年代中發生了。

歷史上當一個地區因為天災或戰亂而出現饑荒,若官府開倉散糧賑災也不夠時,百姓可以離鄉逃荒。中共不但不給饑民發放糧食,還禁止他們外出去自求生路。起初是通過1958年開始施行的戶籍制度,將農民的遷徙定為非法行為。當中共用法令也無法遏止饑民不斷往外逃荒時,為「維護社會主義形象」,派出武裝民兵把守各地方的路口要、和車站碼頭,抓到逃荒者後往往先暴打一頓,然後送回原籍,而被送回原地的下場往往不是被打死,就是被餓死。無處可逃的農民也曾揭竿而起,根據《墓碑:中國六十年代饑荒紀實》一書記載,從1958到1962年間,每年都有許多因饑荒而起的農民起義,只是此時的農民連可以揭的竿都被共產了,單憑血肉之軀,如何抵擋暴政的槍桿子?

中共把農民的口糧、救命糧,甚至連種子都搜刮一空。沒糧吃的農民開始吃樹葉草根、啃樹皮,尋找一切可以果腹的東西。能吃的都吃沒了,就吃白善泥(觀音土)和黃泥巴。泥土吃了肚子會飽,但無法消化排泄,很多人就這麼脹死了。有的人全身浮腫而死,有的人走著走著就倒下死了,有的老弱病人因為沒有勞動能力,幹部不給吃而餓死;有的地區全村死絕,有的地區一村一村的消失。更駭人聽聞的是,很多地區都發生過人吃人的慘劇。根據紀錄片《毛澤東的大饑荒》揭露,光是中共公安部有文字紀錄的案件就有數千起,至於沒被記載下來的黑數有多少,任誰都不敢想像。

大饑荒期間,中共把農民的口糧、救命糧,甚至連種子都搜刮一空。沒糧吃的農民開始吃樹葉草根、啃樹皮,尋找一切可以果腹的東西。(網路圖片)

不過,農村的悲慘景象卻不是中國當時唯一的樣貌,這裡還存在一個平行世界。1959至1961年是饑荒最嚴重的時期,但湖南省黨官在1959年宴請中央領導,主菜是「雞湯煨魚翅」。1960年傅抱石任中國美協副主席,率領12個畫家暢遊三個月的「紅色之旅」,沿途由各省接待,飲食觀光娛樂住宿之規格,比照人大代表等級。而在餓死人的情況最為嚴重的1961年,基層幹部還可以開小灶;在《東方早報》2011年12月11日刊登了這樣一段記述:「有幹部燒了一塊肉吃,吃完把骨頭丟在地上,農民爬到地上去撿。」

若世人對這二個平行世界的反差感到震驚的話,那麼《毛澤東的大饑荒》一書的作者馮客教授(Frank Dikotter)從甘肅省檔案局發現的文件內容,更將令人脊背發涼。這份文件記錄了1959年3月25日時,當毛聽到因為饑荒不斷有人餓死的報告後,他的反應是:「不夠吃會餓死人,最好餓死一半,讓另一半人能吃飽。」

毛說「最好餓死一半」這種話的言外之意,似乎還嫌死的不夠多,要再死多一些,省下的糧食才能讓其他人吃飽。這麼說的意思,好像中國的糧產無法自給自足,為了保全一部分人才要犧牲另一部分人。但在1953年中共推行合作社之前,尤其在中共篡政之前,中國並沒有出現稍具規模的饑荒;而歷史記錄也顯示,當時的中國糧產是可以自給自足的。可供所有的中國人吃飽的糧食,全被中共搜刮來控制在手中,只要發放給人民,就不會有人餓死,為什麼不惜看著人餓死,也要扣住糧食?

對此大哉問,官方的統計資料和解密檔案提供了答案:出口賣錢還外債、無償援助亞非拉。

根據《中國統計年鑑》1958至1960年的數據顯示,中國的糧食持續淨出口,數字分別為:1958年266萬噸、1959年416萬噸、1960年265萬噸。大饑荒出現在1958至1962年,在死亡率開始飆升的1959年,中國出口的糧食數量竟然創下歷史高(這個紀錄直到1985才被超越)。

1964年周恩來做政府工作報告時宣布,中共欠蘇聯的14億600萬新盧布,幾乎已經還清,只剩下1700萬,要用貿易順差來提前還清。此外他也表示,中共還拿出比償還外債「還要大得多」的資金和物資,來「支持社會主義國家和民族主義國家」,目的是推動「世界革命」、「支持反修」。

從中蘇關係緊張後,中共的「大撒幣」開始加大力度,在饑荒最嚴重的1960年,中共還為援外設立專責機構,大撒幣的數額也從這一年暴增。被援助的國家主要是越南、北韓、蒙古、阿爾巴尼亞、柬埔寨、巴基斯坦、尼泊爾、埃及、馬里、敘利亞、索馬里、古巴等等。大撒幣的內容除了金錢、整座工廠的機器設備連同原物料外,還有從農民那裡搶來的糧食和各種食品,例如花生油、蜂蜜、雞蛋、雞鴨豬肉、水果蔬菜、香菇紅棗、罐頭啤酒等等。

根據中共外交部解密文件,在饑荒最嚴重的1960年,中共無償贈送幾內亞一萬噸大米、支援阿爾巴尼亞1.5萬噸小麥,連老撾(寮國)在1961年來信,要求的只是稻種,中共也大方送出15噸,而此時饑荒餓死人的情況仍在繼續。阿爾巴尼亞的談判代表希(Pupo Shyti)曾說:「在中國,我們當然看得到饑饉。可是,我們要什麼中國(中共)就給什麼,我們只需要開開口。我感到很慚愧。」

來索要的,看到實際情況都會感到很慚愧,而中共面對自己治下人民的大量慘死卻無動於衷,其邪惡程度連當今的恐怖分子都難望其項背。

1959至1961年到底死了多少人,中共從來不敢如實公布。這段時期的人口統計被視為絕對機密,相關的數據被長期封鎖。

1959至1961年到底死了多少人,中共從來不敢如實公布。海內外學者只好藉由各種資料對當時的死亡人數進行推估,數字雖有落差,但大多都相信至少在三四千萬人以上。(Getty Images)

在〈周恩來為何下令銷毀三年自然災害時期中國死亡人數統計數位?〉一文中,披露了大饑荒時期的糧食部辦公廳主任,在上世紀80年代講述的一段親身經歷:1961年底,他和當時的糧食部長、統計部長三人,曾就三年大饑荒時的死亡人數進行過調查。他們讓各省填表來統計到底餓死多少人,結果是「幾千萬」。周恩來看過這個統計報告後,下令趕緊銷毀。一個禮拜後,周還不放心的打電話去問他們銷毀了沒,他們回答:「銷毀了,甚至連腦子裡的記憶都銷毀了。」

海內外學者只好藉由各種資料對當時的死亡人數進行推估,數字雖有落差,但大多都相信至少在三四千萬人以上。中共黨媒出版的《中華人民共和國歷史紀實》一書中承認,在59至61的三年間,非正常死亡和減少出生的人口約有4000萬。《墓碑:中國六十年代饑荒紀實》作者楊繼繩估算,1958至1962年中國餓死3600萬人,減少的出生人口為4000萬人,二者共計7600萬人。(作者撰寫此書以紀念他在這場大饑荒中餓死的父親。)

文革時期 (1966~1976)

人性與文化的浩劫

毛誤判國際形勢,在國內發動一連串政治運動,造成數千萬人非正常死亡、經濟嚴重衰退。毛在壓力下被迫認錯並交出權力,由劉少奇、鄧小平等人接手善後。劉鄧改變毛的極端做法,部分恢復了「大躍進」之前的制度,要求人民公社退還農民的自留地、農具牲畜和房屋財產,同時允許農民經營少量的自留地和小規模的家庭副業,試圖藉此解決經濟危機。

毛為了奪回權力,發動了「無產階級文化大革命」(後簡稱「文革」)。這場持續十年的浩劫對中國人造成的傷害、對中國文化造成的破壞與其後續的影響,歷來已有大量的學術專著、影視記錄片和各類文學創作等作品,就各個層面進行探討。在此僅僅聚焦在農民當時的處境,呈現的只是悲慘世界中的滄海一粟。

慘絕人寰的酷刑與屠殺

造反的各派紅衛兵為了奪權而持械互鬥,暴力與恐怖很快就在各地蔓延,全國陷入無政府的準內戰狀態。此時只要出現類似「地富反壞右要造反了」這樣的謠言,農村裡首先遭殃的,就是在土改、大饑荒時僥倖活下來的地主富農及其家屬。有些地區的農民會私設所謂的「貧下中農最高人民法院」,以集會公審的形式,對他們懷疑的對象進行逮捕、任意判處並執行死刑;有些地方的農民則連先開會批鬥一番的形式都省了,直接將人從家裡拉去處決。

城裡一個記者下鄉插隊,和農民一起工作生活。後來他提及一段親眼目睹的經歷:農民們白天在田裡幹活,言談舉止一如往常,和記者有說有笑。到了晚上,他們手裡拿著各種農具,例如棍棒、鐵鍬、鋤頭等等,將十幾個到幾十個不等的地富分子拖到廣場上,用手上的工具將人活活打死,此時這些農民的面目表情判若兩人。

嫁給地主的貧農和他們的子女亦無法倖免於難。在偏僻地區的一位小學女教師嫁給一位男教師,二人生了三名子女。只因為男主人被劃定為地主出身。每當政治運動來襲時,他們依舊成為首先被拋出祭旗的目標。

男教師在前一天就被帶走了,出身貧農的女教師也在隔天深夜被破門帶走,連睡夢中的小孩也不放過。一家五口連同其他13名也被綁著的地富子女,被一群民兵押著,驅趕到郊外的山區,直到帶隊的書記下令眾人停下為止。書記宣布:「我們是貧下農最高法院,今天判你們的死刑」,接著便開始點名執行處決。

「文革究竟死了多少人?」一個外國記者在1980年問鄧小平這個問題。鄧的回答是「天文數字,永遠都無法估算的」。

中共軍頭葉劍英曾在一次高層的內部會議中,披露文革期間遭受迫害及死亡的人數,其中在農村有520多萬地主、富農(包括部分上中農)家屬被迫害、120萬人非正常死亡;此外有1億1300多萬人受到不同程度的政治打擊、約55.7萬人失蹤。後來的總理胡耀邦也曾告訴記者,當時有一億人受到株連。

1984年中共中央公布「重新」統計的數據結果:420多萬人被關押審查、超過172.8萬人非正常死亡、超過13.5萬人被處死、武鬥死亡超過23.7萬人、超過703萬人傷殘、超過7.1萬個家庭全毀。專家根據中國縣志的記載統計,文革中非正常死亡的人數至少在773萬人。

倖存的農民依舊是農奴

毛利用紅衛兵造反來打倒對手、奪回權力後,作為工具的造反派失去了利用價值,便被卸磨殺驢,瀰漫在農村的恐怖氣氛才逐漸消散,農民回到原本奴隸般的生活,慶幸著自己又逃過一劫。

人民公社雖然歸還農民自留地和房子,農民還是不能在自留地上自由耕種,只能從事中共「提倡」的行為,例如養雞養豬。這些牲畜當然不是要給農民加菜或賣錢來增加收入的,而是為了「支援國家建設」,要讓農民養大養肥後,無償貢獻給中共。

假如農民膽敢私下從事種植,哪怕只是在房子旁種菜來吃,都可能面臨嚴重的後果。例如1972年一位老農婦在房子前的空地種了一柱苦瓜,結果被勒令拔除,還被罰款5角錢(人民幣,下同)。當時的工資水準,一個成年男性從早到晚從事體力勞動工作12小時,一天也就8分錢,而一個女性在相同的工作時數下,是4分8厘錢,如此算來,這筆罰款就等於一個農夫工作一星期,或一個農婦工作11天的代價。

而且還幸虧這位老人是貧農,最後只有罰款了事,若是所謂的階級敵人,輕則遊街批鬥,運氣不好的話,說不定就被打死打殘了。

農民為生產隊工作一整年,年底才能獲得微薄的代價,除此之外幾乎沒有其他的收入來源。工分任由幹部計算,農民基本上不敢有任何異議。

農民為生產隊工作一整年,年底才能獲得微薄的代價,除此之外幾乎沒有其他的收入來源。(資料圖片)

農民所屬的生產隊每年都有上繳糧食、副食或牲畜的定額,農民整年的收穫必須全數上交生產隊,生產隊上交給上級,上級再將該生產隊能夠分配到的數量下發給生產隊,生產隊再按農民「多勞多得」的比例分給農民。但經過層層的剋扣,實際到農民手裡的實在不多,因此經常發生農民半年就沒糧吃了,得走數十里路去遠方挑幾擔廉價的紅薯回來度饑;或先向生產隊賒欠,等年底結帳再用工資抵債,結果往往是年年負債。萬一整個生產隊上交的沒有達到要求的定額,就無法獲得配給,因此經常發生種田的沒飯吃、養豬的沒豬肉吃。

文革結束後,中國的經濟瀕臨崩潰,人民陷入極度貧困。產糧大省的農民居然還食不止饑,隨處可見蓬首垢面、逃荒要飯的人群;而山區的村民更是窮到住茅草房、睡蘆葦席、衣不蔽體,天寒時只能坐在柴草堆裡取暖的地步。百姓只求能吃得飽穿得暖就心滿意足,再無所求。

農村的貧困與落後,並非如中共所稱,是「舊社會」遺留的禍根。真相恰好相反,即使在抗日戰爭、中共發動內戰的那個兵荒馬亂的年代,農民的生活還過得比「新社會」好,在偏遠地帶的農村,都能自給自足,和中共統治後的數十年相比,甚至可說是富裕的。

根據史料,1948年的中國人均GDP還排在全球的第40名。相比之下,在中共改革開放前夕的1978年,中國人均GDP淪落至全球倒數第二,僅是印度人均GDP的三分之二。聯合國統計數據顯示,1978年的中國人均GDP僅為229美元,處於每天不到一美元的絕對貧窮線之下。

這點可以從一本名為《告別饑餓——一部塵封十八年的書稿》的書中得到證實。黨報在1980年派四個記者到晉陝甘寧最貧困的地區去實地採訪調查,目的是為了做成絕密級的「內參」呈交中南海,作為權鬥和制定政策走向的依據。18年後這些原本只提供給中共最高層的內容終於得以出版,即便面世的內容或許有所淡化美化,仍讓人對農村赤貧的實況感到無比震驚心痛。

書中記錄了二個老農民的口述歷史:一位住在陝北安塞縣的王家灣,這是一個被群山圍繞的小山村,1947年時有17戶共一百餘人。當時中共受到圍剿,毛澤東和周恩來率領中央幹部三百多人躲到此處避難長達58天。若無足夠的糧食,豈能供應三百多人白吃白喝二個月,而沒餓著一個人?

曾經招待過這些不速之客的老農回憶:當時他家裡有八人,在村裡屬於窮戶,一年的收成光糧食就平均一人六百斤左右,全家都吃不完,這還不算上洋芋豆瓜等副食。然而1980年的他乾瘦如柴、臥病多時,老淚縱橫地道出近況,「已經餓了十好幾年啦,去年還算好,一口人分了三百來斤,自留地一人有弄來四五十斤,餓是餓不死了,比前些年吃樹葉的日子好過些了。」

高川離王家灣不遠,記者訪問到的一位老農,同樣對「舊社會」緬懷不已:當年他家有八口人、二頭牛、二頭肥豬、三匹驢、百來隻羊和一群雞,一年收穫的糧食平均每人二千多斤,怎樣也吃不完。從農曆六月到九月,每月都要宰幾頭羊,過年宰的豬羊就更多了,豬肉多到吃不完,醃起來可以一直吃到五月。羊除了自己吃和賣錢外,還可以織毛衣毛褲、做皮襖,穿得暖烘烘的。而1979年時他家有六人,每人分到四百斤,「算是這幾年分得最多的了」;羊在文革結束時只剩一隻,現錢呢?打從文革以來就沒分到過。

窮鄉僻壤的農家在巨大動亂的年代尚能溫飽自足,為何在沒有戰爭的30年中變為赤貧?農村原來積累的,以及在這30年間收穫的財富哪去了?

根據陳桂棣、春桃在《中國農民調查》中的估計,從1953到1978年,中共通過工農業產品價格「剪刀差」,從農業掠奪了總額在6000至8000億元的財富,而1978年國家工業固定資產總計也不過9000多億元,如此可以合理推論,中國工業化的原始資本,是否靠著搶劫農民的財富積累而來?

小崗村與改革開放

小村的發展反射改革開放的成敗

文革雖然結束,地方上仍掀起另一波的政治運動,批鬥清算和「四人幫」牽連的人事物。中共高層為了各自的權力和中國未來的走向,也處於激烈的鬥爭之中,一派堅持繼續毛的階級鬥爭和人民公社的路線,另一派希望放棄階級鬥爭,以務實的方式解決中國面臨的問題。在尚未分出勝負之前,誰也不敢多做多說多想,整個社會定格在無序的失落與茫然中,但是處於最底層的人民已經被逼到生死存亡的邊緣。

在快餓死的情況下,安徽小崗村的18位農民於1978年立下「生死狀」,大意是為了能吃口飯活下去,大家違反國家的規定將村內土地分開承包,如果被抓被殺,家裡的妻兒老小就讓別人幫著養。村民為了活命而玩命的行為,開創了「家庭聯產承包責任制」的模式。1979年這18位農民的收入比上年增長了六倍。

1978年安徽小崗村18位農民於立下「生死狀」,冒死開創「家庭聯產承包責任制」的模式,當年收入比上年增長了六倍。(STR/AFP)

小崗村的成績和上述提及的絕密內參先後送到中南海,加上許多縣市要求緊急調發糧食的報告,以及各地出現大字報,希望改變農村面貌的報告接連不斷的送入北京,才使改革派勝出,因而才出現了所謂的「改革開放」。擁毛派即使落敗,仍可在1982年通過的《憲法》中留下伏筆(在原法條中加上一句「除由法律規定屬於國家所有的以外」),用以杜絕土地私有化的可能性。此舉卻在後來造成了難以解決的土地問題,以及因此導致的無數悲劇。

小崗村模式在1980年得到中共的肯定,卻到了1982年憲法修正後,才開始在農村推廣。這個被中共作為改革典範而大書特書的方式,其實就是租佃——農民承租他人的土地進行耕種,收成依約定數量交給地主,其餘歸農民自己所有。中共為其農村改革措施創造出一堆新名詞,如「大包幹」、「包產到戶」、「土地聯產承包責任制」等等,說穿了其實主要就是將原本屬於農民的權利與責任還給農民,讓他們有權選擇種植何種作物,交出定額後餘下的莊稼,無論是留下作為糧食還是拿到集市交易,農民都有權自由處置。

這些本來就是古今中外社會中最普通、再正常不過的農業生產方式,但在當時的中國,農民卻得簽下「生死狀」,還要發誓「瞞上不瞞下」,冒著被殺頭的危險,才敢在一片理論上屬於人民所有的土地上,進行在政府「計畫外」的生產行為。

荒謬的還不只如此,這個計畫外的行為如果沒有做出成績來,這些農民可能真的得挨整甚至被砍頭了;即使做出點成績,如果不夠傑出,也不會被中共認可而允許其繼續存在。莊稼的收成是農民辛苦努力的結果,卻被中共竊為自己領導下的成就,還要百姓對它感恩戴德,真是豈有此理?!

中國自上世紀80年代開始,國家的經濟和人民的生活逐漸獲得改善,中共又吹噓是自己治理有方,殊不知,形勢能往好的方向發展,不是因為中共做了什麼,恰恰是因為它「不做」。所謂的「改革」,其實就是中共減少了對生產和經濟的干涉;而所謂的「開放」,就是中共放鬆人民對外經貿和技術交流合作的限制。當中共不再折騰百姓時,憑著中國人的勤奮與智慧,自然會開創出一番新氣象。若硬要找出中共有功之處,也許就在「放手」吧!

1978年小崗村農民冒著被殺頭的危險開創出的成績,卻被中共作為改革開放的典範而大書特書。事實上,形勢好轉不是因為中共做了什麼,恰恰是因為它「不做」。圖為2008年12月3日小崗村的大門。(STR/AFP)

小崗村作為改革開放的典範,自然得到較多的關注和資源,它的變化可以提供人們作為觀察的線索,去推測中國農村在發展狀況較為良好的情況下,可能會呈現何種景象,遭遇多少挑戰以及發生什麼問題等等。

1998年是改革開放的20周年,黨魁下鄉巡視典範村,藉以標榜20年來的傑出成就,自然成為紀念活動中的一個重點。根據《小崗村「大包幹」30年》披露,在時任黨魁江澤民到訪前,為了讓小崗村看起來「富裕一些」,地方政府建了「大牌坊」、張家港資助鋪設了水泥大道、省一級出資安裝了自來水供應系統並開辦了學校、鳳陽縣電信局免費安裝了電話、家家戶戶都有企業和社會捐贈的彩電和小崗村專用車。

20年前小崗村率先起跑,經過20年的發展,村內依然沒有水泥路(還不是柏油路)、沒有電話、自來水和學校,村民家裡沒有彩色電視。作為典範的農村尚且如此,廣大農村的景象也就可想而知了。當時喊的徹響的那句「讓一部分人先富起來」,看來是不包括先起跑的農民吧?!

過了10年,又到了黨魁下鄉視察偉大政績的時刻。胡錦濤在2008年到小崗村考察近年來此處大力發展的蘑菇種植,黨媒對此的報導卻只用一句「村民通過種植雙孢菇增加了不少收入」輕輕帶過,而沒有就改革開放30年的光榮成就大肆炒作一番。這種反常的舉動反倒引起觀者的注意,梳理線索找出其中不能說的祕密。

原來種植菇類由於投入成本高,價格因市場需求不穩而大幅波動,已有不少農戶棄種。但為了國家最高領導人視察時要好看一點,承包人只要每新建一座菇棚,即可申報財政補貼5000元。「申報幾個棚,拿到補貼後,到時候實際上只種其中一小部分大棚,這樣就可以賺很多錢。」一位村民說,「比如有五個棚,就有2萬5000塊的收入,到時候就只做三個棚。」這就是「村民通過種植雙孢菇增加了不少收入」的真正原因。

時光又過去10年,2018年中共不再安排黨魁到小崗村去視察了。在紀念改革開放40周年的大會上,中共一反常態,不那麼用力的自吹自擂了,只有低調地說,改革開放「取得成功」,中國人「忍饑挨餓、缺吃少穿」的日子,一去不復返了。1949到1978年的30年間,中共不花什麼力氣就讓人民從昔日的富足陷於長期的赤貧;接著又蠻忙了40年,然後宣布人民不挨餓不受凍就算成功。

中共默默地將改革開放成功的標準調到溫飽程度,若再去除其中誇大造假的成分,真實的情況恐怕是連溫飽都成問題。從中共的前幾任黨魁統治時,其中央第一個發布的「一號文件」都是針對「三農」(農民、農村、農業)問題來看,中共完全清楚,這數十年來製造的問題與弊端,已經抵消、甚至大過所謂改革開放帶來的經濟利益。

脫貧尚未成功

2000年,貼近農民的鄉級黨官已經忍不住地說了大實話:「農民真苦、農村真窮、農業真危險」。中共是從煽動農民造反起家的,深知農民一旦被逼到走投無路,揭竿而起時,也就是中共的滅亡之日。因此隔三差五的中共就會推出一些籠絡農民的政策,例如降低原本的高徵稅、減少無償徵用農民修建公共工程、避免無償徵用農民的財物如房屋、牲畜、車船等等。這些措施只是將捆綁在農民身上的層層枷鎖鬆開一點,無法真正根除問題,農民依舊貧困、農村保持落後。

隔三差五的中共就會推出一些籠絡農民的政策,然而這都無法真正根除問題,農民依舊貧困、農村保持落後。(Kevin Frayer/Getty Image)

中共自認為「大國崛起」之後,怎能允許大國內還有大批被國際公認的貧民存在?於是在2015年宣布開展所謂的「脫貧攻堅戰」,計畫在5年內消除全國所有的貧困人口、「邁入全面小康社會」。2021年2月,黨魁高調宣布,農村貧困人口全部準時脫貧、取得「全面勝利」,並特別強調,在其領導下又創造了一個「人間奇跡」。此外他還宣布,自脫貧之日起,再設立五年的過渡期,以「全面推進鄉村振興」。

消息一出,各方反應一致:一是對中共的「數字脫貧」絲毫不感到意外;另外則是相信,這個脫貧勝利是連黨魁本人也不相信,否則就不會宣布再過渡五年。所謂的「過渡期」,其實就是變相承認,中國依然存在著貧困人口。

在2020年5月,中共總理李克強就曾透露,中國有「六億人每個月收入也就一千元」,也就是說,在中國14億人中,至少有40%的人每天收入不足5美元。根據世界銀行(World Bank)的定義,人均GDP一萬美元的國家,其國民每日生活費低於5.5美元,即屬貧窮。依此標準,中國超過40%的人口生活在貧窮狀態。然而實際情況可能更加嚴重。

近年來中國的經濟已經逐漸下滑,從2019年底爆發瘟疫以來,經濟更是受到重創;加上中共隱匿疫情遭到國際圍堵、外資工廠紛紛撤離、國內災難不斷、南方洪災氾濫持續數月……。在內外交困、瘟疫頻傳的情況下,中共還能「精準」脫貧,「主要有四大戲法」,一位體制內的官員揭露:「一、降低脫貧標準;二、數據造假;三、突擊慰問;四、野蠻封嘴。」

扶貧、脫貧對中共官員和其同路人來說,絕對是門好生意。層層官員都可以從補助款中分一杯羹;基層幹部只需拿著脫貧表格,讓貧困戶簽字按手印,說是上面要求的任務,有些人害怕福利被取消,只好照辦,這裡就成功脫貧了。有些地方政府把任務交給流氓地痞,給他們一點好處,讓去威脅恐嚇、逼迫貧困戶簽字,多少人也就這麼脫貧了。

「被脫貧」的人比當貧困戶時的生活更加艱辛,因為既然已經脫貧了,也就不需要再接受補助或享受特定的福利了,原本經過官員的層層剋扣後,還能拿到的一丁點補助款也就沒有了。在四川深山做救助的義工告訴《大紀元》:「當地自從精準扶貧後,很多人更窮了。許多人一年也吃不上幾餐大米飯,小孩七八歲了也沒洗過澡,衛生紙都沒見過。」東北一位農民說,最近村裡一個村民餓死了,因為地被政府徵收,沒給補償也沒低保,最後不聲不響的死了,「在死之前連要飯的都不如!」

貧困悲慘

農民:「問題的根源在中共」

農民之所以如此貧困悲慘,問題的根源早在中共消滅地主階級時就已種下。當時農村較為富足的人群大都是勤奮致富的農民或世代傳承的鄉紳大戶,他們掌握了先進的生產技術和穩定社會秩序的力量。這個階層消失了,讓農業持續發展的技術沒了,能排解糾紛、主持公道、令各方信服的人也沒了,農村穩定朝向正面發展的動力也就消失了。

另一方面,中共用土改灌輸農民不用辛苦耕作,只要昧著良心揪出有錢的街坊鄰居來鬥,就可以分到他們的土地財產,於是成天只想著舉發、批鬥、不勞而獲的人多了,農村的社會不穩與經濟萎縮,也就是意料之中的事。

中共用合作社和後來的人民公社剝奪農民的私有財產,一切勞動成果歸集體所有,使自古就勤奮努力的農民喪失了積極性,卻養成了敷衍、浪費、浮誇、造假等等不良的習性。後來中共又通過一次次的政治運動,逐漸改造人們的思想意識與價值觀,抽離傳統的美德如溫良恭儉讓、仁義禮智信等等,而灌輸以謊言、暴力、假惡鬥等中共奉行不渝的鬥爭文化,以及不等中共的屠刀舉起,就自動跪地求饒的奴化態度,以致於遇到衝突時,不會先以理性平和的態度解決問題,而是一味順從忍耐到極限,然後採取激烈極端的方式反擊,結果往往以悲劇收場。

1. 農民工:成為自己國家中的「二等公民」

文革結束後,農村地少人多,多餘的勞動人口約有兩億人,農民極度貧困。接下來的改革開放以發展勞力密集型工業為主,加入世貿後,外資進入設立各種工廠,中國逐漸成為世界工廠,需要大量工人,農村的勞動人口快速流向工廠集中的都會地帶,成為所謂的「農民工」。

中國逐漸成為世界工廠,需要大量工人,農村的勞動人口快速流向工廠集中的都會地帶,成為所謂的「農民工」。圖為2013年1月31日抵達北京火車站的農民工。(Lintao Zhang/Getty Images)

農民工帶著簡單的行李來到都市的街角路邊,等待招工工頭的眷顧,工資往往只用口頭約定,工作的範圍和時間的長短通常也沒有契約明確規定。他們可以為了微薄的收入,從事城市工人不願做的高危險或高強度的工作,惡劣的工作環境和簡陋的居住條件,對他們而言也不成問題,掙到的錢能養活自己和留在農村的家人,才是他們最關心的重點。

在2021年出版的《低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機》中,記述了來自貴州一個窮困偏鄉的農民工家族的經歷:莫女在1998年到沿海城市的電子工廠打工,當時工資每小時一元;她的表親也到工廠打工,和其他10個工人擠在一間潮濕悶熱、沒有廁所的小宿舍裡,但他認為工廠的待遇很好。

龐大且廉價的勞動力是中國成為出口大國的基石,但在經濟起飛的同時,付出巨大貢獻的農民工卻沒有獲得應有的待遇。因為中共城鄉二元化的戶口制度,使農民工在城市無法獲得的權利保障多達20多項,涵蓋了就業、住房、教育、生育、醫療保險、退休養老等方面。也就是說,在僱傭關係和公共福利上,農民工是被雙重剝削的弱勢族群,在自己的國家淪為「二等公民」。

中國目前的戶口制度始於1958年的「大躍進」時代,當初中共將人劃分為「農業戶口」和「非農業戶口」二類,是為了實施物資配給,方便計畫城市和農村的人口、糧食等數量,作為發放糧票、飯票、油票等等的依據。時至今日,各種票券早已絕跡,不合時宜的戶口制度使農民在持續的差別對待中,處於劣勢地位。

例如農民工的子女,因為沒有城市戶口,沒有資格上公立學校,而私立學校的高昂學費又令低薪的農民工無法負擔,最後只能將子女送回鄉下老家接受教育。根據2017年中國教育部的資料顯示,全國有超過1500萬的「留守兒童」;但是從聯合國兒童基金會報告《2015年中國兒童人口狀況-事實與數據》來看,中國有一億名兒童受到人口流動的影響。

根據2017年中國教育部的資料顯示,全國有超過1500萬的「留守兒童」。(Johannes Eisele/AFP)

成長階段的農民工子女被迫和父母分離,造成心理層面的傷害和教育程度的落差,使其難以翻轉命運,最後不得已步上父母的後塵,成為下一代的二等公民。

2018年中美開打貿易戰後,外資逐漸撤離,工廠開始遷出。2020年瘟疫爆發以來,撤資遷廠的速度加快,中國經濟嚴重衰退,中小型企業紛紛倒閉、老闆捲款逃跑,造成大量工人失業。農民工被積欠工資、討薪無門,最後走上絕路的新聞,頻繁的在中國新年前後出現,例如2021年湖北黃岡21歲的小伙子因為要不到工錢回家過年,留下一段視頻後自殺;山東一個村民在大年初三為討回6000元欠款,殘忍殺死對方一家六口……。

湖北一位農民工向大紀元透露出實情:「問題的源頭在中共」。他說,拖欠工資最嚴重的是政府主導的公共工程,官方沒將錢給承建商,承建商也沒錢給包工的工頭,工頭哪來的錢給農民工?農民工拿不到錢是很普遍的問題,有時做九個小時只拿到八小時的工錢、有時拿到的數目比當初約定的還少。「我也是農民工,到今天只要到了二分之一不到的薪水。」他表示,但凡還有生活下去的路,他們是不會走極端的,是被逼得沒有活路了。

面對日益嚴重的欠薪、討薪問題,中共在2020年11月就展開了所謂的「欠薪清零」行動,要求和政府相關的投資案,欠薪情況要在2020年底前全部清零、其他欠薪案件在2021年中國新年前「動態」清零。中共宣稱「欠薪清零是政府作出的一項鄭重承諾」,然而上述提及的討薪悲劇,正是發生在中共「鄭重承諾」的這段期間。

根據統計,到2020年底,全中國的農民工總數約有2.856億人,占總人口的五分之一;而農村人口約6.19億人,占總人口的45%。同樣在2020年,中共總理李克強提到,中國有「六億人每個月收入也就一千元」,這個數據和中國官方和學術機構的統計結果一致。大陸經濟學者何軍樵表示,這六億人主要是農民,而月入一千元是包括農民工在外打工的收入,如果只算在農村的農民收入,數字還會更低。根據他的計算,中國的農地面積和農民人口比,是人均二畝地,而土地的產出是有限度,「每畝地一年才掙幾百塊錢」、「若要按農民算,一個月才二百幾十塊錢」。

據統計,到2020年底,全中國的農民工總數約有2.856億人,占總人口的五分之一。圖為2020年9月16日,中國湖北省武漢市,農民工戴著口罩躺在漢口火車站外的臺階上。(Getty Images)

正因為從事農業生產的收入實在太低,年輕力壯的農民都外出打工了,留在村裡的大都是老年人、喪失工作能力的中年人和小孩。而小孩到十五六歲也會離開。

農村流傳著一句順口溜:「70後不願種地、80後不會種地、90後不提種地」。與此相印證的是一份針對河南、山東中兩個農業大縣所進行的調查,顯示農村中55歲以下的人基本不種地,不想種、也不會種。因此隨著老年農民的凋零,農地荒蕪廢耕的情況將會越趨嚴重。

以湖南某村為例,這個小農村在1985年有132人,其中青年約占一半;到了2015年,全村只有54人,基本以老幼為主。村裡的水田插秧率不到十分之一,其他都已逐漸改為種玉米,稻米不夠吃就去鎮上買;旱地的耕作已經全靠農藥和除草劑,連續多年使用後,土質異化地力下降,莊稼產量大減;最後只能種茶葉或油茶,用最簡單的方式種植只是表示該土地是有主物。與農作物的生長狀況相反的是野生的動植物:樹木肆意生長造成農田光照不足,林中各種動物則和人類爭奪食物。

3.錢進工商、債留農業

從「大躍進」時期的「超英趕美」,到改革開放的「讓一部分人先富起來」,再到大國崛起的「中國製造」,哪次不是「錢進工商、債留農業」?根據《中國農民調查》估算,光從1953到1998年的45年間,中共就藉由各種政策,光明正大的掠奪了農民至少三萬億元的財富。至於2000年加入世貿後,為了在經濟上快速成長,而對農民和農村進行的各種剝削與壓榨,更是難以估量。

理應由國家投資興建的基礎建設,例如農村路網、電力及通訊設備、自來水及污水處理系統、學校育樂等設施,中共統統轉嫁給農民。為了開採礦產、建造水壩、電廠或工廠等大型工程而侵占農地、掠奪資源、造成污染,卻不給農民合理的賠償。種種農民應有的權利被剝奪、不應由農民負擔的卻被強加,也是造成農村長期貧窮落後的因素之一。

共同富裕

再次共人民的產,成為黨的家產

中共在錢袋枯竭又急需用錢的情況下,理所當然會重操舊業、繼續共來他人之產為己所用。只不過現在不能再叫「共產」,新時代必須換個「偉光正」的說法,才能繼續迷惑外界並順利達到目標。

中共在錢袋枯竭又急需用錢的情況下,理所當然會重操舊業、繼續共來他人之產為己所用。圖為2021年3月21日,在北京人民大會堂舉行的全國人民代表大會閉幕會議。(Kevin Frayer/Getty Images)

於是出現了在2021年令全中國為之震動的「共同富裕」(以下簡稱「共富」)。這並非現任黨魁的創意,早在1953年,毛澤東在關於發展合作社的議題上即已提出這個說法。在合作社時期,為求共富而推行集體耕作,結果造成減產與饑荒,不堪回首的記憶才被接踵而來更加慘烈的悲劇所取代,新時代的「共富2.0」又將隆重登場。

對處於社會底層的農民,「共富2.0」首發瞄準的目標是農民承包的土地。農業農村部的農地承包制改革計畫,宣稱要在「自願」、「有償」的基礎上,讓農民退出承包,說白了就是中共要再次將土地從農民手中搶過去。

在篡政後的1950年,利用底層農民「鬥地主」,並瓜分其土地,中共稱之為第一次土地改革。1953年又利用農業集體化的合作社形式,讓農民交出到手才兩三年的土地成為集體所有,是為第二次土地改革。改革開放時期的土地承包制被稱為第三次土地改革,意思是中共允許農民承包集體所有的土地,進行各種自主的農業生產行為,以此作為執政的偉大政績。

但中共卻對土地所有權的歸屬問題避而不談。當初農民拿土地入股合作社,土地成為合作社的集體所有;合作社後來改為人民公社,而人民公社又在1982年解散。照理說,人民公社解散後,土地應該歸還給原來擁有該土地的農民,但中共依然將土地視為集體所有而分包給農民。農民不僅不能拿回土地,還必須額外付出承包土地的成本,才能使用原本就屬於自己的土地。所謂的政績,說穿了只是將農民由人民公社時的農奴狀態,改成了佃農身分,如此而已。

現在中共連這個農民付費使用自有土地的權利都要剝奪,沒有土地的所有權、也沒有使用權的農民,是否再度面臨被中共利用過後,被犧牲拋棄的命運?◇

|

|