孫毅的故事 來自「地獄」的無聲咆哮

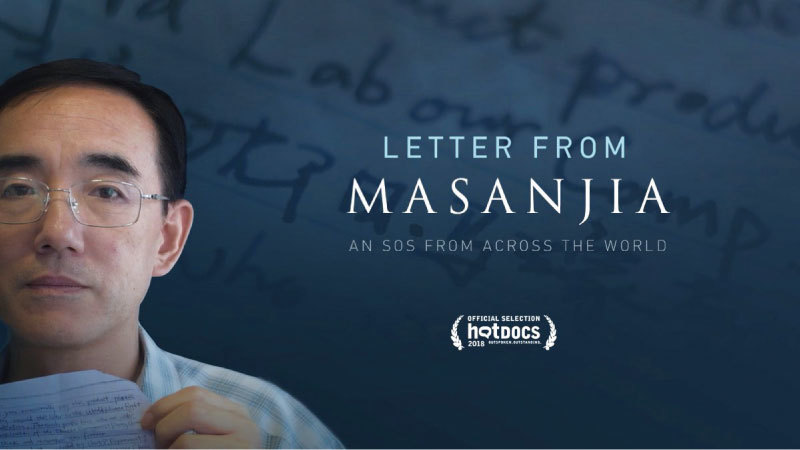

孫毅2016年在北京的留影。(孫毅提供)

他五十歲的人生堪稱傳奇,就像「黑暗裡的一道閃電」,他的故事告訴人們,即使深陷於一個連發出聲音都危險的地獄裡,人仍然可以為自己的尊嚴呼喊;一個血肉之軀,仍然能以無論如何也摧毀不了的信念,守住自己的「道」。

文 _ 雲昭

在那個必須蹲著與警察說話的地方,他平躺著,雖然四肢都被捆綁得不能動彈,卻讓最凶殘的警察感到了恐懼……

看守他的人滿懷敬佩地回憶他,「受刑時從沒有因為疼痛而喊叫」……

2017年中秋節這一天,流亡在遠離祖國一個小島上的他,默默地離開了這個世界,留下了他的故事。

遠在9000公里以外的求救

住在美國俄勒岡的朱莉.凱斯女士,沒想到自己拆開的一封信會震驚世界。信藏匿在兩塊泡沫墓碑之間,這是一套中國製造的萬聖節裝飾品。遠在9000公里以外的東半球,寫信人夾雜著中文詞的英文向她求救:

「如果您碰巧購買了這個產品,請幫忙轉送這封信給世界人權組織。這裡正處在中共政權迫害下的數千人將永遠感謝並記住您。……」

這封註明來自中國馬三家勞教所的求救信,迅速成為國際新聞的頭條之一,寫信人「勇敢的行為」被稱為「了不起的壯舉」。

那是2012年10月底,凱斯本來想用這套裝飾品增添女兒節日派對的喜樂氣氛,但信的內情「嚇著了」她,她擔憂寫這信的人是否還能活著。

寫信人此時已走出了勞教所,默默無聞地生活在北京。後來他接受了CNN的採訪,為了安全,他沒有公開自己的真實身分。

被疊了三折的求救信。(朱莉.凱斯提供)

2013年6月12日,美國《紐約時報》以頭版和內頁向全球報導了找到寫求救信的人。兩圖分別為馬三家教養院和發現求救信的朱莉.基斯。(大紀元資料室)

「像個理工男」,他戴著一副細邊近視鏡,目光清澈,看起來柔弱溫和,甚至有些靦腆。他說話平淡,慢條斯理。他說,「我曾經是一個懦弱又貪生怕死的人」,之所以能夠無懼中共的迫害,「是因為修煉法輪功,所以內心變得無比強大」。

他經常一大早就出門,背著電腦包,拎著各種配件,在北京的各個地鐵、公交站輾轉搭車,幾乎每天都要跨越大半個北京城,為一些想學電腦的人上門提供服務,幫助年齡大的人學會翻牆、打印。很少人知道他的真實姓名,都叫他「小方」。有了技術故障,就說「等小方來吧」。在他們眼裡,小方「最耐心」,「沒有脾氣」。

他靠微薄的一點積蓄過活,因修煉失去工作後,再沒有想過掙錢的事。「大陸太需要像我這樣做技術支持的人了」,這是「反抗迫害的基礎性建設」,為此他付出了所有的時間和精力。「吃飽就行」,他沒有一點休閒享樂,但一雙廉價的皮鞋,「總是擦得乾乾淨淨」。

2011年,大陸雜誌《lens》也曾曝光了記錄馬三家勞教所奴工勞動與酷刑迫害的字條,那是經由女所的勞教人員藏在陰道裡艱難傳出來的。曾被關押在那裡的人說,「筆和紙都是違禁品,偶爾允許家信,只能寫你好我好身體好,幹活兒的種類、人數是絕對不允許寫的,否則就是『洩漏監管機密』」。

那麼凱斯女士所收到的這封求救信是怎麼從東半球傳到了西半球?

在生前的最後三年,他錄製了大量的音頻視頻,詳細講述了他自己與求救信有關的事情。本文細節均選自他及勞教所相關人士的口述。

被賣到馬三家勞教所做「鬼活兒」

2008年正月,因為一些打印機耗材和不被中共允許的宣傳品,他在北京遭到了綁架。沒有任何法律程序,他被勞教二年半,罪名是「擾亂社會秩序」。當時北京創建「綠色平安奧運」,很多異議人士、法輪功信仰者、家庭教會成員及上訪者都被判了勞教,北京勞教所人滿為患。

很快,他從北京調遣處被賣到了東北遼寧的瀋陽馬三家勞教所。警察私下透露,一個人的價格大概是800到1000元人民幣左右,「青壯勞力會貴一些」。

成立於1957年的遼寧馬三家勞教所,是仿效前蘇聯勞改營建立的,曾經關押過「反革命」、「六四動亂分子」和「嚴打分子」。1999年以後,它更多關押的是法輪功信仰者。因為勞教所是在墳包、荊棘之上開墾出來的,馬三家警察自稱是「地獄裡的小鬼兒」。

2016年7月30日,孫毅在馬三家男子勞教所一所高牆的外面。這個所的三大隊(法輪功專管大隊)是他遭受嚴厲酷刑之地。(杜斌攝)

當時中國300多個勞教所裡,馬三家勞教所以「人間地獄」的稱號而惡名昭章,一些人至今仍心有餘悸:「下次勞教,如果知道是去馬三家,在路上我就一頭撞死。」因為「在馬三家,想死都難!」

奧運前夕,他被分到馬三家勞教所二所八大隊,製作泡沫墓碑和塑料「小鬼」,勞教們叫「鬼活兒」,就是生產萬聖節裝飾品。他在求救信裡記述:「在這裡工作的人們不得不一天工作15個小時,沒有周六周日休息和任何節假日。否則,他們就將遭到酷刑、毆打和粗暴的辱罵……」

「說是給工資,但從來沒拿到過,有的上廁所都沒有手紙!」曾經給「小鬼」穿灰紗衣服的一個勞教人員證實:「很多人做夢都在做『小鬼兒』!那時候,我們與世隔絕一樣,不知道能否活著出來,而『哭』在勞教所是被禁止的。」

除了紙和筆,錶也是違禁品。警察發現,如果看著錶幹活兒,快吃飯或收工時,勞教們就會放慢速度,工作效率就會降低。

沒有錶的日子更顯得漫長。他常常望著堆在院子裡的墓碑原料,緊靠高牆的垛子一層層疊放著,他幻想:如果能踩著垛子翻牆跳出去就好了。

他觀察到,這批萬聖節裝飾品將出口到以英語為母語的國家。在包裝墓碑的過程中,他萌生了一個計畫——寫求救信,然後想辦法塞進去,讓世人知道這裡的情況。一個賄賂過警察的吸毒犯從辦公室偷出一枝鋼筆,送給了他。平時抄作業時,他也偷偷從本上撕下來一些作業紙。

凌晨三、四點鐘,在架子床的上鋪,他面對牆壁側躺著,悄悄把藏好的紙筆從枕套中抽出,把紙在枕邊展開,然後用右手小指壓住紙,一邊斜著眼拿筆在紙上寫,一邊聳著耳朵,屏住呼吸,聆聽周圍的動靜。看管的犯人隨時都可能走近他的床邊,他必須保持身體不動,用後背擋住看管犯人的視線……

就這樣,在監室的長明燈下,他躺著寫過20多封求救信,成功放進了包裝箱。

看著裝滿「鬼活兒」的集裝箱一車車駛出了勞教所的大門,他盼望藏在裡面的信能闖過海關的重重檢查:「萬鬼節有人能收到信就好了。」小時候,他就夢想過航海探險、環遊世界,卻沒想到是用這樣的方式「神遊」。

比活摘還要殘酷的「精神摘除」

他被轉送進馬三家法輪功專管大隊是2008年的冬天。萬聖節已經過去,他沒想到自己被拋進了「地獄的最底層」。

馬克思和毛澤東的掛像被高懸在專管大隊大廳,中間是一個宣誓欄,每個法輪功學員都被要求在宣誓欄上簽名,必須宣誓與法輪功決裂,宣誓堅決擁護中國共產黨。一段時間,這成了三大隊每天都要重複的「儀式」。

不斷說假話,不斷背叛,在這裡成為唯一安全的生存方式。「千萬別把自己當人」成了勞教們的口頭禪。蹲著與警察說話,被逼說謊,被逼辱罵自己的師父、父母,被逼唱紅歌,被逼背誦監規直至瘋癲……

但他認為,這是比活摘還要殘酷的「精神摘除」,他拒絕這種毀滅靈魂的自辱自毀。專管大隊便開始對他實施酷刑,警察聲稱:「政法委給我們特批了兩個死亡名額。」

酷刑的目的是「精神摘除」,並不想讓他死,他甚至有專門醫生的「看護」,隨時被檢查身體。醫生向警察提供他的各項身體指標避免發生意外,使酷刑能順利進行。

沒有想像中的刑具,任何一件東西都可以成為刑具。

一個普通架子床,卸下床板,就成了刑具:「抻床」。警察認為,「抻床」避免了電擊的疤痕,能使人痛苦,不容易留下明顯外傷。當痛感減輕或麻木時,他就會被迅速卸下——上抻床就不起作用了,待恢復知覺後,再繼續上刑。他回憶當時的心態,「意志必須像一根擎天立柱,絕不能有一絲一毫偏移,否則就會立即被巨難壓垮,只有最正、最直的角度,才能刺穿這萬斤閘門。」

馬三家勞教所酷刑:「抻床」。(孫毅手繪親身經歷)

馬三家勞教所酷刑組合:「死人床」與「上開口器」。(孫毅手繪親身經歷)

他曾連續不間斷被掛168小時,期間就連睡眠都遭到剝奪。

醫療用開口器也成刑具。長時間戴開口器,拿下來嘴就閉不上了,下巴也合攏不回去。看管他的人往他嘴裡吐痰、撣菸灰……

普通的醫用護理床,被勞教人員叫做「死人床」。

別說逃跑是不可能的了,就連呼喊都不可能。當上面來人參觀時,他被牢牢銬在「死人床」上,嘴還被用膠帶一圈一圈纏上,只留鼻孔呼吸。

半夜被凍醒,鐵銬子的寒涼刺痛全身,他用牙齒,一點點把被子咬著拽上來。看著天花板,他想著那20多封求救信,一封都沒被收到嗎?大超市的倉庫裡,一層層壓著的貨品,誰會把帶著他信的玩具買走?什麼時候能把信打開?會有人把它交給人權組織嗎?……

他曾經寄望求救信在海外被發現後能改變處境,後來他才明白:「真正的力量只能來源於自己,一個人的力量就足夠強大。」看守他的人滿懷敬佩地回憶說:「受刑時他從沒有因為疼痛而喊叫。」

胳膊韌帶被拉傷,腿部肌肉萎縮,他的身體愈來愈虛弱,卻感覺離神性更近了,「一種非常強大的力量,從生命的深層湧出。」

在這個必須蹲著與警察說話的地方,他平躺著,雖然四肢都被捆綁得不能動彈,卻讓最凶殘的警察感到了恐懼。

他發現:外部的邪惡其實沒有那麼強大,它不過是利用你的弱點逼迫你就範。

如果一個人能戰勝自己,那就沒有任何外在的東西能夠戰勝你,超越一切高牆鐵網和酷刑的力量,就在自己內心的深處。

專管大隊不久就解體了。

2010年8月25日,警察把他衣服的邊邊角角都捏了個遍,確保沒有夾帶任何東西,才讓他走出勞教所的大門。他穿著一條灰色秋褲和舊背心,連條外褲都沒有。因為不認罪,他被加刑20天。

家已經是最不安全的地方了

45歲的他從馬三家回到北京的家,頭髮和鬍子基本都白了,看起來就「像一個小老頭」。他從不與妻子說裡面的遭遇。妻子關心的是:「你後面有沒有跟蹤?這次回來還能在家裡住嗎?」

對妻子來說,他關在馬三家,心是落地的,因為人已經在裡面了。而回到家裡,只要他不放棄信仰,不肯說假話,就隨時會被抓走。一張光盤,一包複印紙,一封信,很小的一件事都可能是「罪證」。家門隨時都能被砸開,進門就能抓人,跑都跑不掉。家已經是最不安全的地方了。1999年以後,大部分時間他都是流離失所。不修煉的妻子曾被抓去「洗腦」,多年來,為了避免被株連,妻子在街上與他同行,都一前一後,在任何地方,她都會下意識尋找有沒有監控攝像頭。

求救信被曝光後,妻子更加恐慌,夜裡經常做噩夢,「他們會不會來抓你?」

逃出中國

《美國法典》19章第1307款規定,禁止進口「『來自外國罪犯勞動,強迫勞動和(或)契約勞工』的產品」。

中國《lens》雜誌報導:「高峰時期,馬三家的勞教人員超過5000人,無償勞動產生出龐大的效益。……(包括那些出口奴工產品在內,)總產值一年近1億元。」但中共官方始終否認在勞教所和監獄生產加工奴工產品。而2012年被凱斯公開的這封求救信,就成為當時中國勞教罪惡的一個最有力的見證之一,中國勞教制度遂引起了世界性關注。

2013年11月,在國內外壓力下,勞動教養制度被廢止,馬三家勞教所轉型成為輕型監獄。

他沒有鬆懈,依然致力於電腦翻牆技術,傳播研製可以翻牆、防止監控的手機。在寫給凱斯的信中,他寫道:

「雖然我自己暫時脫離了地獄最底層的迫害環境,但仍在共產制度的陰影下生活,中共統治下的中國就像一座大勞教所,而勞教所則像是這個大勞教所中的小號。」

「雖然相對於勞教所來說,外面的環境好像是有了一些的寬鬆,但實際上極權專制的攝像頭時時刻刻像幽靈一樣暗藏在你生活的周圍環境、電話背後、網路監控之中。」

2016年4月,警察再次抄家,他再次有家難回。因為不知會在何處借住,他每天隨身背著刮鬍刀和牙刷。為避免被定位跟蹤,他只能在行進的汽車裡打開網路與人聯繫。妻子如果沒有收到報平安的信息,就會徹夜難眠。她已經開始憧憬美國的自由了:「在美國就好了,我倆可以手拉手走在大街上。」

2016年6月,孫毅與代理律師江天勇合影。(孫毅提供)

2016年11月,他因辦理旁聽朋友開庭的手續,再次被綁架。幾天後妻子被警察通知,把絕食抗議的丈夫接回了家。她已經記不起他被綁架多少次了,幾次都是這樣被警察通知:「人不行了,你接走吧,我們概不負責。」

妻子再次崩潰,緊張得幾乎神經質,她擔心遭竊聽,甚至在家裡都不讓他大聲說話。他終於決定盡快逃出中國。

2016年12月6日,在一個霧霾天,他離開了北京,順利出關後,他居然奢侈地給自己買了一個甜筒來慶賀:「我終於從這個無形的監獄逃出來了!」

孫毅2016年12月6日逃離中國時,在北京首都機場留影。(孫毅提供)

2017年2月,他在印尼接受了海外媒體的採訪,終於公開了自己的真實姓名:孫毅,1966年10月9日出生在山西太原,大連理工大學畢業,曾是北京一家公司的工程師。因修煉法輪功,他先後八次被關押在中共的洗腦班、看守所、勞教所等強制場所。

3月3日,孫毅與凱斯在印尼見面。

孫毅與當初發現他的「馬三家求救信」的美國女子朱莉.凱斯在印尼見面。(Julie Keith臉書)

然而,2017年10月1日晚上,在印尼巴厘島的醫院,孫毅突然離世。那個夜晚,在他的祖國,中共正為自己慶生,大大小小的電視臺都在「謳歌偉大的中國夢」。

醫院說他死於腎衰竭。孫毅的家人和朋友幾經努力,都沒能夠進行屍檢,無法不質疑他的死,認為諸多疑點表明,他是被中共滲透在海外的特工所暗中加害。

家人說:「他沒有腎臟問題。」而且,家屬「沒有得到具體通知」,「不知道為什麼他的遺體被匆匆火化」。孫毅的朋友回憶,8月還請孫毅校訂以他為主人公的一本書,幾天後他就突然失憶了,不知發生了什麼……

他的求救信如同漂流瓶,闖過數不清的浪礁險灘,奇蹟般穿越了太平洋,但他卻沒有能像這封信一樣,抵達那個自由的國家。

流亡在遠離祖國的一個小島上,沒有家,沒有親人的注視,孫毅在中秋節默默離開了這個世界,留下了他的故事。

他五十歲的人生堪稱傳奇,就像「黑暗裡的一道閃電」,他的故事告訴人們,即使深陷於一個發出聲音都危險的地獄裡,人仍然可以為自己的尊嚴呼喊;一個血肉之軀,仍然能以無論如何也摧毀不了的信念,守住自己的「道」。他名字裡的「毅」,涵義就是:志向堅定而不動搖。◇

|

|