電影《刺客聶隱娘》觀感 山水教化 隱逸空靈

電影像徐徐打開的中國山水卷軸,散點透視營造詩意,留白給足想像空間,意韻悠長。戲中精髓,畫裡畫外,都在訴說著天地有大美,不如歸去,歸隱田園,返璞歸真。

文 _ 沈靜

圖片提供 _ 中影

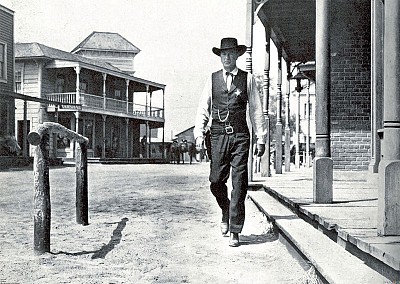

電影《刺客聶隱娘》(The

Assassin)是部驚豔又隱晦的另類電影,非常「侯孝賢」。這是一個武功絕倫的女刺客,最終選擇不殺人的故事。它顛覆了以往武俠片的套路和風格,沒有眼花繚亂的特效炫技,也沒有血肉橫飛的慘烈刺激;簡潔凌厲的武打動作,沒有絲毫花哨,全片甚至沒有見到一滴血。在侯導標誌性的長鏡頭、空鏡頭下,美輪美奐的是大唐古韻和空靈明淨的九世紀山水……

如此禪意風味的清淡雅食,大有回味無窮、流連忘返、不吝讚美的人;但也讓那些慣於麻辣燙、紅燒爆炒、想大快朵頤的人受不了,吃不飽,讓飢渴的味蕾直呼「不是我的菜」。

與視聽轟炸、激情爆點、各種刺激腎上腺素的商業化電影完全背道而馳,這部絲毫不像武俠片的武俠片,是那麼的安靜節制而又緩慢日常,講的不過是唐朝人的生活細節和遭遇的種種變故罷了。臺詞甚少,多是些文言文。更主要的是打破常規的敘事手法,以抽象迴避了很多戲劇性的細節,剪輯到只露出冰山一角。太多的留白需要文史基礎、閱歷體悟去填補,讓很多觀眾不適應,覺得悶,看不懂。

從《風櫃來的人》、《童年往事》、《戀戀風塵》到《悲情城市》、《戲夢人生》、《海上花》、《最好的時光》……追求純粹的影像表達是侯孝賢的一貫特徵,用靜觀的方式、固定的鏡頭,來還原自然風光和寫實的生活場景。事實上,他的電影從來不是劇情主導,太陽底下無新事,侯孝賢捕捉的是獨特的氛圍、調子、質感和韻味。他在東方美學和歷史意識方面的探索和成就有目共睹。只不過這次更一意孤行,走得更遠些。《聶隱娘》靜態畫面的魅力遠遠蓋過了故事和人物,這種表述的失衡,也與好幾場戲沒入侯導的法眼而被剪掉有關。

從猶豫到醒悟

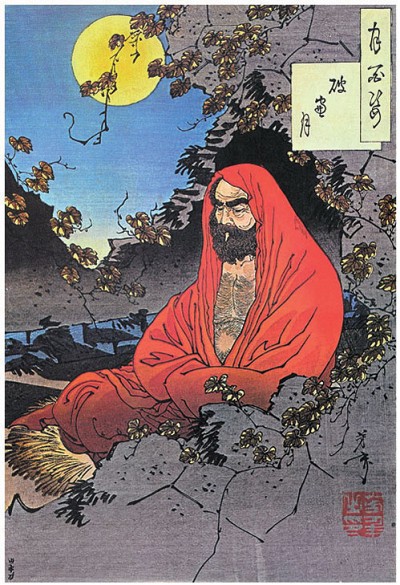

以安史之亂後藩鎮割據為背景的《聶隱娘》,出自唐代裴硎的小說《傳奇》。貞元年間(785至805年),魏博大將聶峰的女兒被女尼帶走,訓練成武功蓋世的劍俠。原著中的男角劉昌裔不見了,電影杜撰出聶隱娘奉師命去刺殺青梅竹馬的表兄——田季安的故事,把女尼改編成皇室血統的道姑。一文一武的雙胞胎公主,在朝在野,共同守護社稷。嘉誠下嫁魏博,收服幼主、掌控藩鎮內部平衡;成為道姑的嘉信公主較激進,採用刺殺手段消滅藩鎮勢力。「青鸞舞鏡」和「劍道無親」是兩公主對隱娘的持續影響。

隱娘第一次刺殺後,黑白序幕變成彩色,唐風廟宇樓閣的黑色剪影,殘陽似血,鋪映湖中,枯籐老樹、寒鴉戲水,書寫出紅色的片名,淒涼剛烈又暗藏殺機……

隱娘在樹上、梁上,俯視、竊聽,了解表哥田季安的現狀。他與正室妻子雖有三個孩子,但感情淡漠。他正寵愛著擅長胡旋舞的胡姬。

胡姬房內,熏香裊裊;薄如蟬翼的絲綢紗簾,映著燭火,隨風飄動,宛如水波蕩漾的河面,閃爍著粼粼的金光。靜靜蟄伏在帷幔後的隱娘聽田季安憶道,自己是庶出,非嫡嗣,被嘉誠公主蓄為養子,為了當藩主,坐穩節度使大位,不得已拋下已定親的表妹,與家族勢力雄厚的元氏聯姻……光影旖旎中,情殤的隱娘淚光點點,「映簾夢斷聞殘語」,她諒解了一切,心懷悲憫,也看破了情,真要跟田季安結婚也不過如此。妻妾間的妒怨、暗害宮鬥,錯綜複雜。面對唐廷削藩力量的擠壓,不同派系互相角力,田季安身處政治漩渦中心,陰鬱跋扈的他常在議政廳對文官武將發火……

隱娘也看清了殺戮的真相。戕害人倫親情,幼子失怙;誤殺的可能性也大,各派平衡打破,烽火將起,陷魏博大亂,生靈塗炭……

盛唐已逝,刺殺多少個大僚,都無法挽救日薄西山的朝廷。無論是嘉誠公主的懷柔聯姻還是嘉信公主的暴力謀殺,都無濟於事。

如果說李安的《臥虎藏龍》表現了玉嬌龍對武俠世界的嚮往、少女躍動的春心和叛逆;那麼侯孝賢的聶隱娘則是看透了殺戮的殘酷荒謬,從所謂國家大義的政治洗腦和身不由己的捆綁中跳脫出來。

如詩如畫

除了古樸遒勁的大唐建築、金碧輝煌的宮殿、華麗的絲綢服裝,壯美清新的大自然是比演員還重要的要角,組成侯孝賢念茲在茲的夢中大唐。

無論是踽踽獨行的隱娘還是護送流放官員的人馬,小得不能再小的身影在如畫的風景中移動,這樣高空俯瞰的鏡頭好像神的視角,感受到天的關注、地的包容。鳥語花香,蟲鳴蟬叫,樹葉沙沙,流水潺潺,空靈靜謐的湖面,層巒疊翠的山峰,薄霧繚繞……那無人懂的孤寂冤屈、衝突疲累,都在山水中慢慢稀釋消融了。

「靈山多秀色,空水共氤氳」,一切景語皆情語。美得令人屏息、周遭近乎靜止的空鏡,是隱娘的凝望遠眺,神情痴滯,若無所思,若有所思。山水洗眼、養心、療傷。

唐山唐水哺育的不僅是詩人、畫家、高僧,還有貴族、平民、武夫、俠客。天地山水的教化和影響,潛移默化,深入骨髓。那時候沒污染,也無高樓遮蔽,更無電視、電腦、手機,忙到沒空也看不到天。這本天地間的無字之書,人人隨時可讀。

在天地山河面前,爭權奪利、打打殺殺、恩怨情仇……全都蒼白無力,渺小極了。無愧於天地良心,才最重要。那些人世間的興亡大事,朝代更替,其實真的好瑣碎,好無力。物我兩忘,寵辱皆拋,天人合一。

夕陽下,鄉野農舍,炊煙裊裊。茅草房頂上長著綠茸茸的青苔、柱杖的白鬍子老叟、胖胖紅臉的嬰兒、搖尾巴的黃牛,好一派農家悠閒,了無塵囂。出手相救聶父的磨鏡少年正在磨鏡,一群婦孺圍攏著他。磨鏡少年陽光般純真笑顏,如擦亮的銅鏡照亮了蒙塵的隱娘,照出了扭曲飄零的孤苦、淪為工具的可悲。

片尾聶隱娘與磨鏡少年、採藥老者奔赴新羅。

天高闊,稻草黃,遠山黛藍。嗩吶、風笛響起,接著鼓樂齊鳴。帶著新生的昂揚喜悅、悟透的灑脫澄明,他們的身影漸行漸遠……

電影像徐徐打開的中國山水卷軸,散點透視營造詩意,留白給足想像空間,意韻悠長。戲中精髓,畫裡畫外,都在訴說著天地有大美,不如歸去,歸隱田園,返璞歸真。

大唐面相

最具大唐底蘊的面孔,片中有兩位。一個是抱孩子打瞌睡的大僚,飽滿敦實,濃眉鳳眼,吉人福相。在生死剎那,這位父親首先保護的是孩子,唯恐驚嚇到幼子。隱娘見其小兒可愛,不忍下手,轉身離去。

另一位是隱娘之父——魏博大將聶鋒。歷盡風霜,老成持重,不動聲色的泰然下,暗蓄沉痛無奈,其扮相和神情有唐畫的味道。

小說中的聶隱娘後腦藏刀,折紙成驢,能隱身、穿牆,飛簷走壁如履平地,可化作小蟲飛入人腹中……多次搭救陳許節度使劉昌裔。這樣瑰麗傳奇、膾炙人口的情節棄之不用,改編成一個平淡的「悶」故事,變成道姑介入政治的傀儡工具,一個鬱悶糾結的悲涼角色。

聶隱娘的神通是摒除各種目的和私慾潛心修煉得來的,原著中她只請劉昌裔給丈夫一個掛名的差事,自己「尋山水,訪至人」,飄然而去。好一個仙風道骨、遺世獨立的女俠!而電影裡隱娘成了磨鏡少年的拯救對象,歸隱田園,回歸的是一個傳統女性的柴米生活。片中的隱娘更像舒淇,在兩岸三地,她廣為熟知的明星面孔,缺乏角色應有的神祕感。

雖有遺憾不足,但仍瑕不掩瑜。在影像和美學上做到極致,那些美如唐詩和山水畫的鏡頭長久地留在影迷心裡。

期盼祝願

在侯孝賢的創作生涯中,《從文自傳》這本書對他意義重大。他從沈從文觀察人和事物的角度和敘述風格中,悟出了拍電影的門道,於是有了旁觀視角和長鏡頭美學的運用。前些年侯導有意把《從文自傳》、《合肥四姐妹》搬上銀幕,一直非常期待。後來又看報導說,侯孝賢覺得太難了,時代過去了,那個時代人的味道也沒有了。當地的人「已經沒有民國的臉了」。但我還是期盼能看到侯導拍的這兩部電影,畢竟比唐朝近好多,也不用準備到十全十美,能拍成就是對華語片的貢獻。

「要是有時光機讓我回唐朝就好了!」67歲的侯孝賢笑著說,唐朝故事他還想再拍。其實,侯導去看看美國神韻藝術團每年3月在臺灣的演出,一定會受益匪淺。◇

|

|